子どもの頃からふっくらしています。両親ともぽっちゃり。父が糖尿病になってしまい、私にも影響あるのかなと思うと心配で、、、

と、いう方へ。

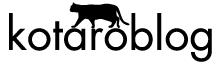

両親がぽっちゃりとした肥満だと、

子どもも肥満になる確率は80%もあるんです。

今回は、肥満予防の話です。

■もくじ

- メタボリックドミノから考えて、子どもの肥満を解決しよう

- 子どもの肥満【2型糖尿病が増えている】

- 子どもの肥満を解消する生活習慣とは

この記事を書いている僕(コータロー)は、健康食品を販売して15年ほど。

メタボリックドミノから考えて、子どもの肥満を解決しよう

子どもの頃の食生活が、成人のメタボに影響している

メタボリックドミノとは、生活習慣の乱れから肥満となった人が、何の予防もせずにその悪い生活習慣を続けていくと、[食後高血糖]や[高血圧]、[脂肪異常症]などに発展して、インスリン分泌不全から糖尿病へと進行し、やがて生命の危機的な透析、失明、下肢切断といった状況をむかえてしまうことをいいます。

また、脳卒中や認知症、心不全という重篤な病気を発症させて、あげくにはガンなどにもなってしまいます。

子ども時代の肥満がそのまま成人して生活習慣病へ

生活習慣の乱れからくるメタボリックシンドロームは、子どもの頃から既に始まっています。

両親が肥満の場合、その子どもが肥満になる確率は、80%もあります。

ということは、親の食習慣や生活態度をそのまま引き継いでいるということです。これは、仕方がないかもしれません。子どもは親の姿を見ながら育っていくので、両親の食の好みや生活パターンをダイレクトに受けてしまいます。

子ども時代の食習慣や生活習慣を見直せば予防になる

子どもの時代は、親の影響をダイレクトに受けたとしても大人になってから、自らが食習慣や生活習慣を見直すことで、糖尿病などの重篤な病気にならないようになります。

しかし、そのまま生活習慣を改善しないでいると、やがて中年になった時には、既に遅く、下肢切断や心不全、透析といったメタボリックドミノの最終章をむかえることになります。

この肥満から始まるメタボリックドミノに関しては、以下の記事でも紹介しています。

子ども時代の肥満は、コホート研究でデータが出ており、、、

- 子どもの肥満は、大人になってからの初期の死亡リスクが3倍高い

- 子どもの頃の肥満は、55歳になる前に死亡するリスクが高い

また、、、

- 子どもの肥満を解消すれば、大人になってからの骨粗鬆症のリスクが下がる

などなど、子どもの肥満の怖さを表す数値がでています。

このことは、すでに子ども時代の肥満からきています。

- 子どもの頃から動脈硬化は進行

- 子どもの頃から脂肪肝や睡眠時無呼吸

- 子ども肥満は、膝・腰などに悪い影響を与える

- 年長になってからの肥満ほど、大人の肥満に移行しやすい

子どもの肥満【2型糖尿病が増えている】

大人の糖尿病と同じ同じ過食や肥満からくる[子どもの2型糖尿病]

糖尿病といえば、大人の病気ではと思うかもしれませんが、現代では、小児糖尿病は珍しくありません。

ここでは、大人と同じ過食や肥満からくる2型糖尿病について紹介します。

子どもの肥満の2型糖尿病が子どもに増えている

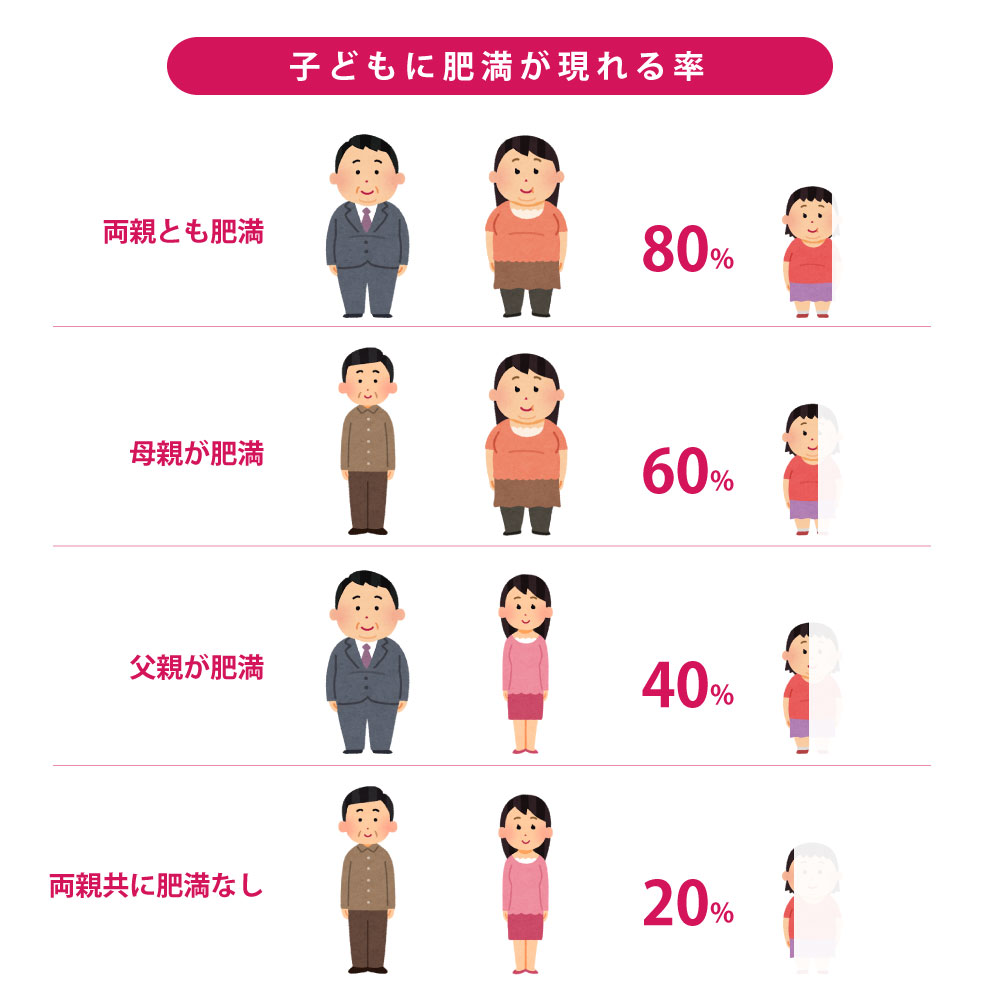

2型糖尿病は、大人に多い病気ですが、近年、子どもにも増えてきました。小学生では、10万人に1人弱。中学生では、10万人に4〜7人の割合です。

小・中学生10万人あたりの2型糖尿病の発症頻度の年次推移

小学生の場合だと、1型糖尿病が多いのですが、中学生になってくると2型糖尿病が増えてくるのが特徴です。

小児糖尿病

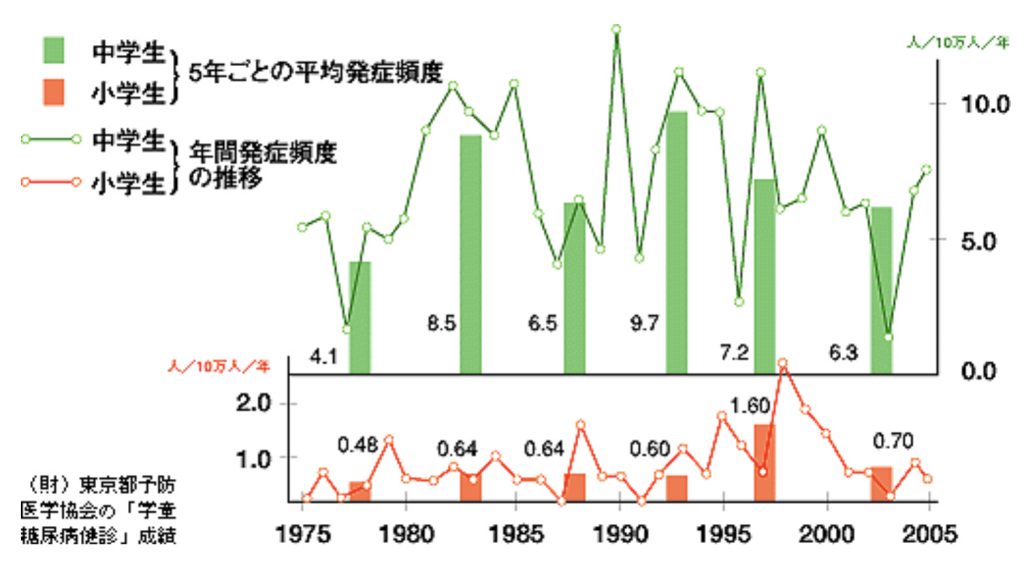

食事をすると、栄養素の一部は糖となって腸から吸収されて血管の中に入り血液の流れに乗ります。そして、筋肉などの細胞までたどり着くと、一緒に流れていたインスリンの助けをかりて、細胞内に取り込まれる仕組みになっています。

インスリンは、血管内のブドウ糖を筋肉や肝臓といった細胞に受け渡す仕事をしています

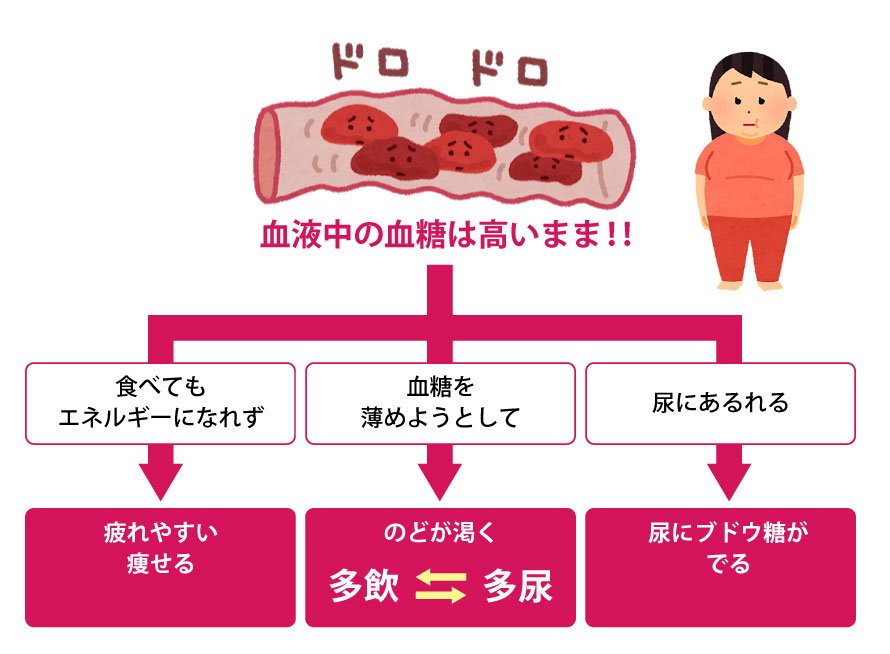

しかし、糖尿病では、このインスリンの分泌や働きが悪いために、血糖が上昇して尿の中にブドウ糖が漏れ出してしまいます。これが、【糖尿病】です。

また、インスリンがでなかったり、上手く働かないと、以下の症状が現れます。

- だるいとか疲れやすい

- 食べても痩せる

- とてものどが渇く

- 多飲

- 多尿

小児糖尿病は、治るのか

ハッキリいって小児糖尿病になってしまったら、治らないようです。

- 大人になって、合併症を予防していくことが肝心になってきます

ですから、、、

- 糖尿病にならないように子どもの頃から細心の注意を払うことが大切です

小児糖尿病の高血糖について

インスリンの作用が不足したり、食べすぎたり(過食)、運動不足などで高血糖の状態になると、多尿、口が渇いたり、多飲の症状が出ます。

そして、、、

- インスリンの作用がなくなると、脂肪の分解が進んで意識障害に陥る危険性が

また、、、

- 感染症などで発熱したり、強いストレス状態になっても高血糖になります

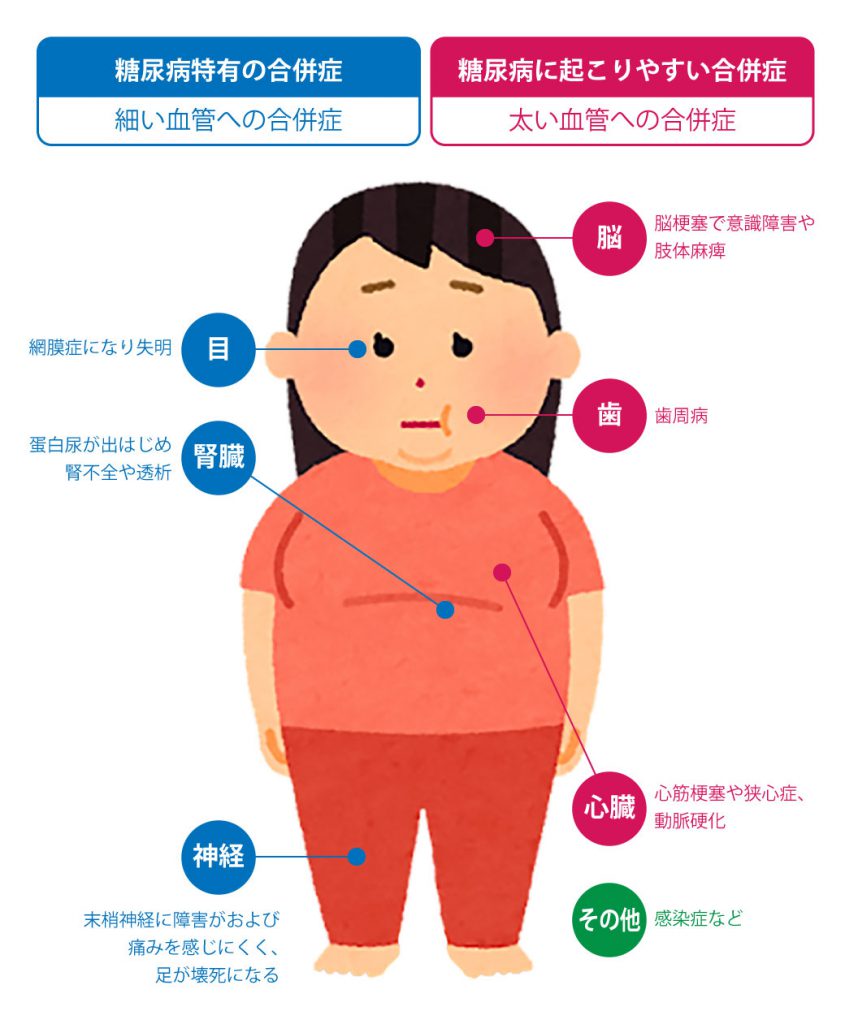

小児糖尿病の合併症

幼い頃から高血糖が長年続くと、、、

- 網膜症や腎症を併発、失明や腎不全の原因になります

- 動脈硬化の進行が進んだり、手足などの血行障害、末梢神経障害を引き起こします

低血糖

インスリンの作用が強すぎたり、運動量が多い、食事摂取量が少ないことで血糖値が下がります。また経口血糖降下薬でも起こりうるものです。低血糖の症状は急激に進行するため、気づいた時点で直ちに対処が必要です。

症状:不機嫌、空腹感、顔色不良、傾眠傾向、あくびなど、症状には個人差があります。自分の低血糖時の症状を、普段から意識して知っておくことが大切です。進行すれば昏睡状態に陥ります。 治療:直ちに、砂糖・ブドウ糖・ジュースなどを摂取し、低血糖症状がおさまるまで安静にします。意識がない場合はグルカゴン注射を用いることもあります

家庭・学校での生活

1型でも2型でも、治療によって良好な血糖コントロールが得られていれば、ほとんどの学校行事への参加には制限がありません。そのためには、本人・家庭・学校・主治医の協力が必須です。

また小児期には発達段階にあわせた病気の特性や、それに応じた治療や家族へのサポート体制が必要になることも少なくありません(表)。そのため小児期の糖尿病の治療には、小児期の発達段階をも理解した小児・思春期の糖尿病患者さんの診療経験のある糖尿病専門医のもとで、しっかり治療を続けてゆくことが重要です。この日本小児内分泌学会ホームページでは、当学会会員の各地域の小児糖尿病専門医を検索することができます。どうぞご活用ください。

テーブル

表.小児期の発達段階による疾患の特性と問題点

(青野繁雄著 1型糖尿病と歩こう 医学書院から改変)

| 発達段階 | 特徴 | よくみられる問題 |

| 乳幼児期 | 血糖変動が激しい 低血糖を把握しにくい 家族の負担が大きい |

注射を嫌がる 食事の食べむらがある |

| 学童期 | 自己管理のスタート 学校等の家庭外の活動が増える |

学校での注射や補食、学校行事等の対応 |

| 思春期 | 療養の主体が本人 二次性徴による血糖値の変動 心身共に不安定 |

血糖コントロールの悪化 |

→ 日本小児内分泌学会:糖尿病

表.小児期の発達段階による疾患の特性と問題点

(青野繁雄著 1型糖尿病と歩こう 医学書院から改変)

子どもの肥満を解消する生活習慣とは

規則正しい食習慣と適度な運動で子どもの肥満を解消させる

子どもの肥満から、小児糖尿病になってしまうと完治するのは難しく、傷害合併症との闘いになることが分かりました。

子どもの肥満は少なくなりつつある

文部科学省学校保険統計調査では、1970年代から2000年までは、男女とも肥満が増加していましたが、2006年から2014年のデータをみると、子どもの肥満は減少傾向にあります。

メタボリックシンドロームの言葉の普及やダイエットへの関心が深まったことが影響しているのかもしれません。

| 対象 | 1977年 | 2006年 |

| 男子6歳 | 2.6% | 5.7% |

| 男子12歳 | 6.6% | 13.3% |

| 女子6歳 | 2.7% | 5.0% |

| 女子12歳 | 6.7% | 10.1% |

| 対象 | 2006年 | 2014年 |

| 男子6歳 | 5.7% | 4.4% |

| 男子12歳 | 13.3% | 10.7% |

| 女子6歳 | 5.0% | 4.2% |

| 女子12歳 | 10.1% | 8.0% |

子どもの肥満は、30年後には

1970年のときに、12歳の子どもだった人たちをみると、、、

- 子ども時代の肥満頻度は、約3から4%

それから、30年後の2000年には、

- 40歳代の肥満頻度は、約20から25%

なんと、6〜7倍の肥満になっています。

では、2000年の時に、12歳の子どもだった人たちは、、、

- 子ども時代の肥満頻度は、約10~13%なので、30年後の2030年には、単純に6〜7倍の肥満すると、とんでもない肥満頻度の割合になっています

子どもの肥満は、いつ始まるのか

男女とも6歳頃から徐々に増加して、11歳から12歳に最も多くなるようです。思春期に入ってやや低下するものの成人してから肥満頻度は、再び増加します。女子は、ファッションなどへの興味もあり、肥満頻度は思春期から成人にかけて減少傾向にあります。

子どもの肥満を無くす方法とは

コンビニエンスストアやファストフード店の普及によって、いつでもどこでもお金さえあれば、甘いお菓子やスナックを食べられるようになりました。

とくに砂糖は、麻薬並みの依存症があり、、、

- 食べても食べてももっと食べたい

- 食べた後にも甘いものを食べたい

- おなかいっぱい食べたい

と、いうような思いにさせます。

![砂糖が、引き起こす同じ原因の2つの減少[痩せ][肥る]](https://kotaroblog.jp/kotaroblog/wp-content/uploads/2019/12/19futoru.jpg)

[砂糖の依存性は、麻薬並み]に関しては、この記事で詳しく解説しています。

子どもたちのまわりには、危険がいっぱいあるので、親の理解と教育が必要です。

ですから、子どもの肥満を無くすためにも以下のことに注視して、取り組みましょう。

1日3食、規則正しく食事する

朝食を抜くと代謝が落ちてしまううえ、空腹に耐え切れず間食などで空腹を満たそうとするため、かえって摂取カロリーが増え、脂肪蓄積につながりやすくなります。朝食は必ず食べましょう。1日3食きちんと食事をとることで正しい生活リズムをつくることが内臓脂肪の減少につながります。

栄養バランスのとれた食事をする

できるだけ多くの栄養素を網羅したバランスのよい食事を心がけましょう。外食の多用やでき合いのお弁当、インスタント食品、レトルト食品などはできるだけ控えるようにしたいものです。

緑黄色野菜をたっぷりとる

野菜に含まれる食物繊維には、腸壁を刺激して糖質や脂肪の吸収を遅らせる働きがあります。また、野菜を先にしっかりと食べると血糖値が上がりにくくなります。

あぶらっこいものは食べすぎない

揚げ物や炒め物などの油を多く使った料理はカロリーが高いので、食べすぎないようにしましょう。

味つけは薄味に

おかずの味が濃いとごはんを多めに食べてしまいます。薄味を心がけ、素材の味のよさを楽しみましょう。

よくかんでゆっくり食べる

食べ物が胃に入って脳が満腹感を感じるまでには少なくとも15分くらいかかります。早食いは、満腹感を感じる前に必要以上に食べてしまう危険性があり、肥満のもと。かむ回数を意識的に増やしたり、家族との会話を楽しんだりしながら、時間をかけてゆっくり食事をしましょう。

ながら食いはしない

テレビなどを観ながら食事をすると、意識がテレビなどに向かうため、自分がどれくらいの量を食べたのかわかりにくくなってしまいます。脳の満腹中枢への刺激も散漫になり、しっかり食べたにもかかわらず食べたという満足感が得られないため、過食につながります。

1人分ずつ分けて食べる

大皿に盛りつけた料理は、自分がどれだけ食べたかがわかりにくくなってしまい、カロリーをとりすぎてしまう可能性があります。1人分ずつ分けて盛り付け、食べるようにしましょう。

清涼飲料やスナック菓子は控える

子どもが大好きな缶コーヒーやジュース、清涼飲料などは想像以上に糖分が多く含まれています。のどが渇いたときは水やお茶などにしましょう。また、スナック菓子などは栄養素がほとんどないにもかかわらず、カロリーがかなり高く肥満の原因となります。できるだけ控えるのが無難です。

テーペック健康ニュース:子どもの糖尿病予防はまず食事から

以上。

- 参考文献

- 厚生労働省:メタボリックドミノと先制医療

- ⼦どもの肥満症 Q & A

- 日本小児内分泌学会:肥満

- 日本小児内分泌学会:糖尿病

- 糖尿病ネットワーク:小児2型糖尿病

- ティーペック:子どもの糖尿病予防はまず食事から

また、次回。

Thank you very much for providing photos and illustrations.

- pakutaso

- irasutoya

- Photo by Caleb Woods on Unsplash

- Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

- Photo by Hannah Tasker on Unsplash