「アルブミンの数値が低いですね」っていわれたけど、何のことだかさっぱり?でも不安です。低アルブミン血症って何だろう。

と、いう方へ。

アルブミンは、

血液検査でチェックされる栄養状態をみるものです。

でも、それ以外にも

この数値が極端に下がっていると

内臓の病気の可能性があるので注意が必要ですよ。

今回は、「低アルブミン血症」になるとさまざまな病気になる話です。

■もくじ

- 低アルブミン血症のこと

- 低アルブミン血症になるとさまざまな病気になる

この記事を書いている僕(コータロー)は、健康食品を販売して15年ほど。

低アルブミン血症のこと

低アルブミン血症が心配な血液検査

3大栄養素といえば、「炭水化物」「脂肪」「タンパク質」です。

この内「炭水化物」と「脂肪」は、身体のエネルギーになり、「タンパク質」は、筋肉などの体をつくる材料になります。

なので、、、

健診などでは、栄養状態を判断するのに血液の総タンパク、アルブミンなどの数値を測ります。

これは、、、

血液中には、100種類以上のたんぱく質が存在しますが、なぜアルブミンの数値を測るのかというと、アルブミンは総タンパクのうち約65%も占めているので、このアルブミンの数値で栄養状態がわかるというわけです。

たとえば、、、

血液検査で、アルブミンの数値が異常だと「ネフローゼ症候群」の疑いが出てきます。ネフローゼ症候群になると、浮腫(むくみ)が現れます。そして、タンパク質の異常が認められると、体重が減少します。

治療の食事療法では、毎週体重を測定します。これは、体重が減少していたら「腎臓から体外へ」タンパク質が漏出していることが分かるからです。

このように、アルブミンの量の数値は、とても大切なものです。

ですから、、、

低アルブミン血症とは、血液中に存在するタンパク質であるアルブミンの濃度が、異常に低くなってしまう状態をいいます。アルブミンは、肝臓で合成されます。慢性肝炎、肝硬変、肝不全などの疾患は、アルブミンの生産量の低下が原因で発症しています。

血液検査で、アルブミンの数値が正常値よりも低いときは、[肝臓に問題があるか][腎臓や腸管からアルブミンが漏れ出している]可能性があります。

アルブミン/グロブリン比(A/G比)

アルブミン/グロブリン比(A/G比)は、血清中のアルブミンとグロブリンの比率を示す数値ですが、総タンパクのうちアルブミンが約65%で、グロブリンはアルブミンより少なく約35%。ですから、アルブミン/グロブリン比(A/G比)は、基準範囲として[1.1~2.0]とされています。

ですが、、、

健康な状態ではアルブミンが多く1以上ですが、アルブミンが1以下になるときは、肝臓に障害があることになります。

アルブミンのこと

アルブミンについて

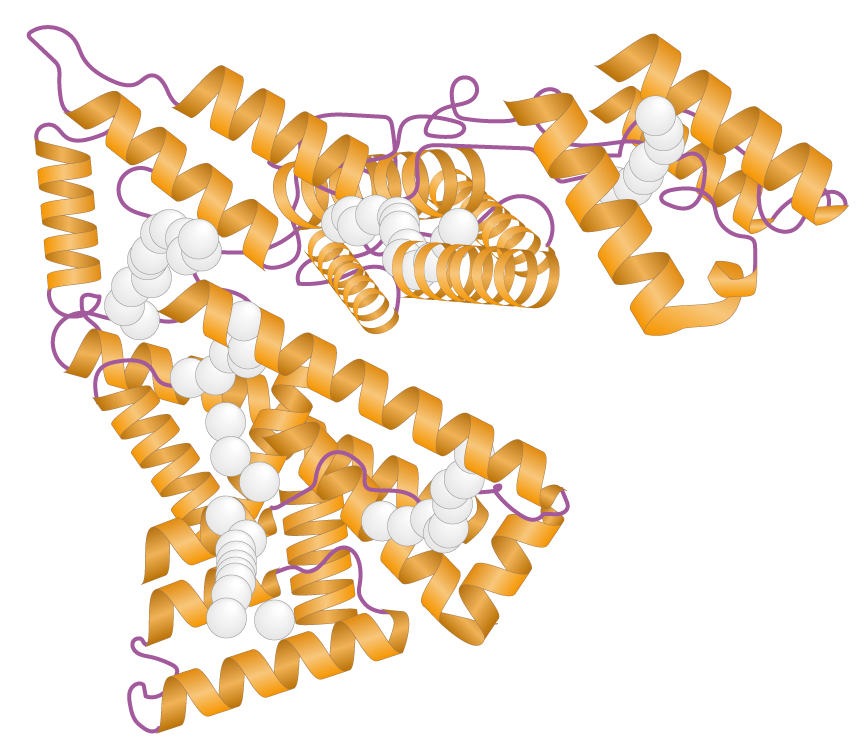

アルブミンは、約600個のアミノ酸からできた分子量約66,000の比較的小さなタンパク質です。そして、アルブミンは血漿タンパクのうち約60%を占めており、100種類以上あるといわれる血漿タンパクの中で最も量が多いタンパク質です。

そのため、アルブミンは血漿タンパクの中で、血管内に水を保持する働きが最大です。

→ 日本血液製剤協会

アルブミンは、下のイラストのような形をしています。

アルブミンは、肝臓で作られますが、その量は6g~12g(成人)。そして、血液の中に入ります。アルブミンの割合は、体重1kgあたり4~5gが体内に貯蔵されています。

これは、、、

体重60kgの大人であれば、240~300gのアルブミンが存在しており、この内、約40%が血管内に、残り60%が血管外(細胞や組織間液中)に分布しています。そして、血漿中のアルブミン濃度は通常4.4~5%に保たれています。

また、、、

14~18日間(半減期)体内で働いた後、アルブミンの多くは筋肉や皮膚において分解されます。

アルブミンの機能

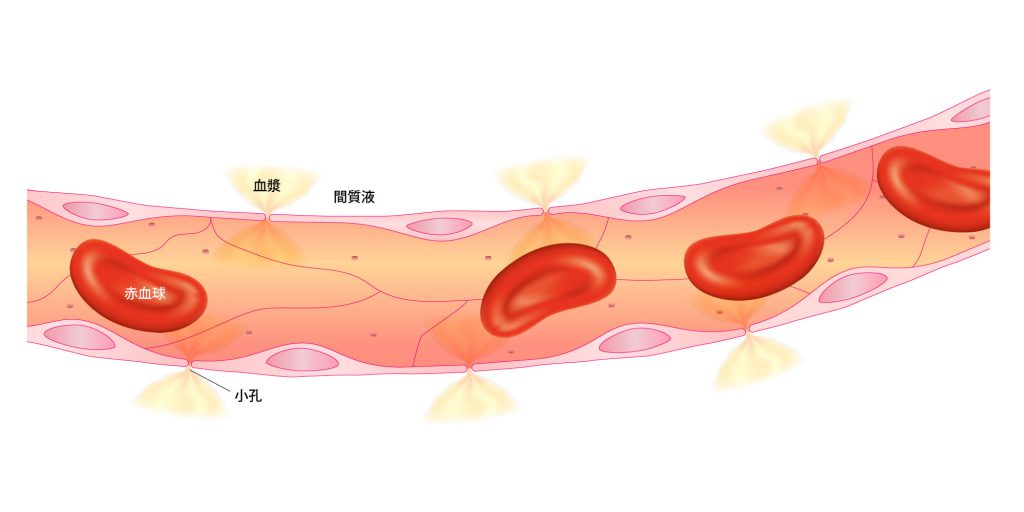

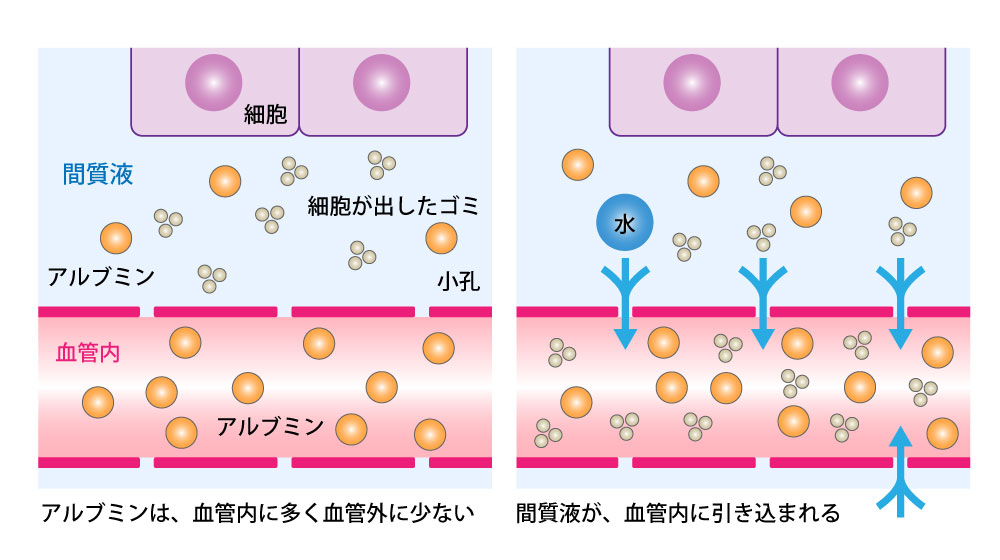

アルブミンは、血管の外と中に存在していますが、血管のあるところでは、血管の中の方にアルブミンは多く存在しています。血管の中と外濃度を均一にするために、毛細血管では、「小孔」という小さなアルブミンが通れない孔を使って、血漿などの水分を行き来させています。

この時に、動脈側では、新鮮な酸素や栄養素を毛細血管の小孔から吐き出し、静脈側では細胞が出したゴミや二酸化炭素を吸収する働きをしています。ですから、アルブミンによって浸透圧を調整していることになります。

さらに、、、

アルブミンの結合と運搬

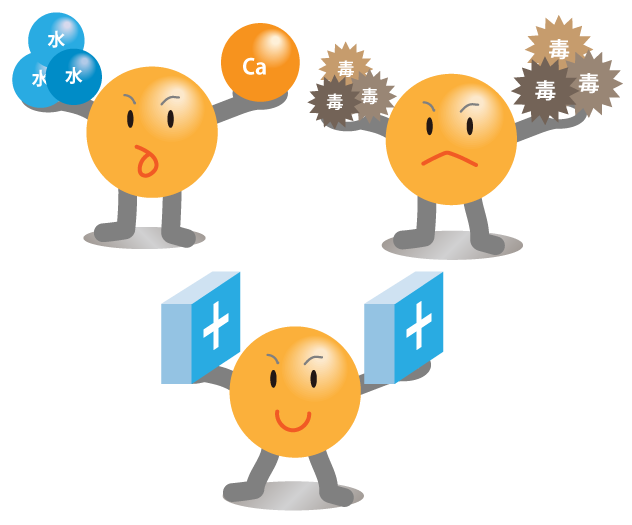

アルブミンは、いろいろな物質と結合することができる血漿タンパク質です。

それは、、、

- アルブミンが、分子内の多くの場所でプラス、マイナスに帯電しているため

- アルブミンは、周囲の変化に対応して柔軟に分子の構造を変える「構造適応性」があること

- アルブミン分子表面には、「つぎはぎの疎水性領域」の存在で結合力があること

どんな物質と結合するのかというと、、、

アルブミンは、カルシウムや亜鉛などの微量元素や、脂肪酸、酵素、ホルモン、薬などと結合します。

また、、、

アルブミンは、毒素などと結合して中和する作用があります。

低アルブミン血症になるとさまざまな病気になる

肝臓の機能の低下でアルブミンが減少し肝硬変になる

『肝硬変』は、肝臓の機能が低下して、タンパク質を作られなくなったり、有害物の分解が思わしくなくなったりする病気のこと。

肝硬変になる原因

肝臓というとアルコールを思い出しますが、肝硬変の原因も[長年飲みつづけてきたアルコールによるもの]と[肝炎ウイルスに感染]場合があります。

肝硬変になると、アルブミンは肝臓内で作られなくなり『低アルブミン血症』になります。『低アルブミン血症』になれば、血管内にアルブミンが少なくなるので、水分が血管外に大量に移動してしまいます。

すると、、、

- 腹水:お腹に水が溜まる

- 胸水:胸に水が溜まる

身体の余計なところに水が溜まるようになってむくみ(浮腫)が生じます。

急性膵炎

急性膵炎とは、膵臓が急激に炎症を発症することで、他の周辺の臓器にまで影響をおよぼします。

症状としては、お腹の上部に痛みを感じますが、背中にも痛みがひろがることもあり、嘔吐や発熱を起こし、状態が悪化すると、意識障害やショック状態に陥り重症化することがあります。

本来の膵臓の役割は、食物を消化させ分解させるための酵素(膵酵素)を消化管に分泌させることです。

急性膵炎になる原因

急性膵炎になるほとんどの原因は、アルコール(飲酒)と胆石(胆道疾患)。急性膵炎は、多くの場合(90%)は、軽症や中等症ですみます。

が、重症になると、アルブミンが血管内から血管外へ漏れ出ます。 アルブミンが漏れ出ると血漿の量が急激に減少するので、ショック状態になります。

ネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群は、腎臓の働きが低下して、必要なタンパク質が尿として排泄されるために起きる病気のこと。ネフローゼ症候群の原因はさまざまあります。

が、、、

- もともと腎炎など腎臓の疾患で起きる場合

- 糖尿病など他の病気に伴って腎臓に障害が起こる場合

健常なときは、身体に必要なアルブミンなどのタンパク質などは腎臓にある糸球体は濾過せずに、不要な物質だけを尿として排泄しています。

しかし、、、

腎臓の機能が低下すると、身体に必要なタンパク質も尿と一緒に排泄してしまいます。これを「尿タンパク」といいます。すると、血液中のアルブミンの濃度が低下するので『低アルブミン血症』を引き起こし、結果、肝硬変と同様のむくみ(浮腫)を発生させます。

ネフローゼ症候群の治療は

ネフローゼ症候群の治療としては、、、

- 安静にする

- 塩分の摂取を制限する

- 水分の摂取を制限する

- 食事療法を行う

など、むくみ(浮腫)の改善に努めます。

以上。

- 参考文献

- 腫れ・腹痛ナビ:腫れ、むくみとは?

- 看護ルー:浮腫(ふしゅ)に関するQ&A

- 看護ルー:甲状腺機能低下症に関するQ&A

- 一般社団法人日本血液製剤協会:アルブミンの低下

- 日本肝胆膵外科学会:急性膵炎と慢性膵炎

また、次回。