3大栄養素の脂質って、肥満の原因じゃないのって思ってるから摂りたくないよね。

と、いう方へ。

確かに脂質の摂りすぎは、

肥満の原因になります。

でも、脂質は大切なエネルギー源であり、

脂質がないと細胞の膜を

作ることができません。

脂質を正しく理解することが大切です。

今回は、3大栄養素の脂質の話です。

■もくじ

- 3大栄養素の脂質とは

- 3大栄養素の脂質の働きとは

この記事を書いている僕(コータロー)は、健康食品を販売して15年ほど。

3大栄養素の脂質とは

栄養学で、脂肪は「脂質」のこと

3大栄養素のタンパク質、脂質、炭水化物のなかでタンパク質と炭水化物は、1gあたり4kcalのエネルギーですが、脂質だけは1gあたり[9kcal]と倍以上のエネルギーを放出します。なので、脂質は、エネルギー源としてはとても重要な働きをしています。

この脂質は、、、

脂肪は、栄養学では『脂質』と呼ばれており、動物性のものや植物性のものがあります。

脂肪酸とは

『脂肪酸』とは、脂質の主要な構成要素のこと。

それは、、、

『脂肪酸』が、他のさまざまな形態の物質と結びつくことで脂質を形成しています。

脂肪酸の種類は

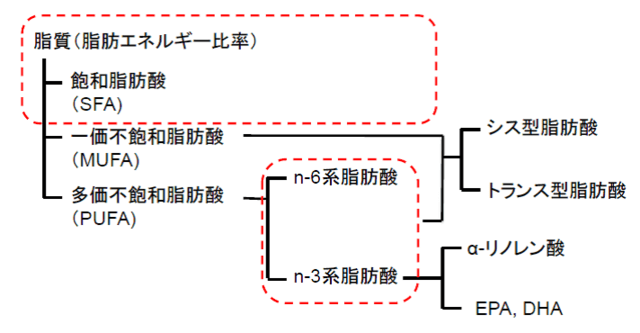

脂質は、化学構造の違いによって3種類に分類されます。

- 単純脂質(中性脂肪、ロウ)

- 複合脂質(リン脂質、糖脂質、リポタンパク質)

- 誘導脂質(ステロール類)

この3種類の脂質[単純脂質、複合脂質、誘導脂質]を構成しているのが『脂肪酸』です。

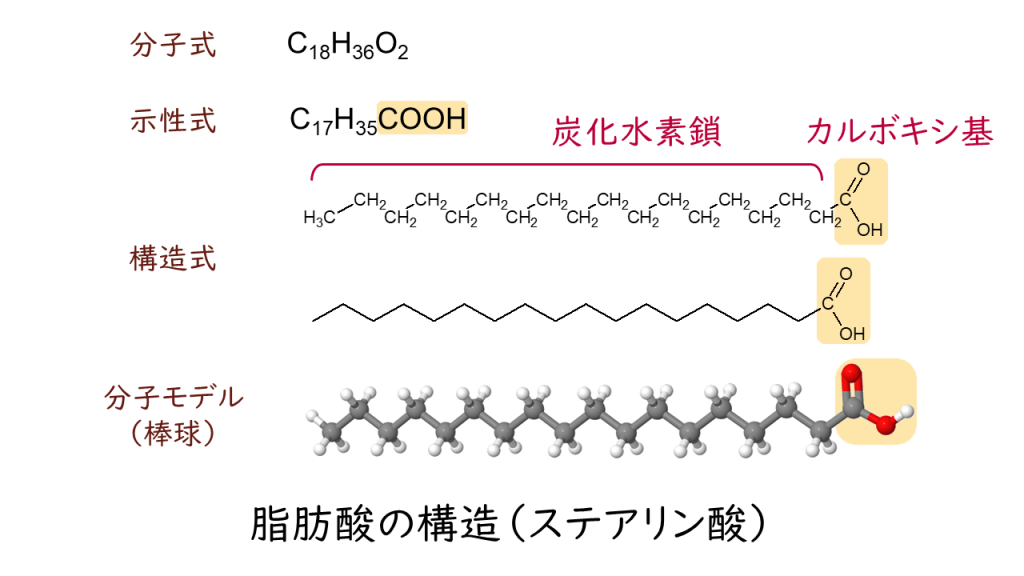

脂肪酸の構造

脂肪酸は、炭素と水素が結合して1本の鎖状になったもの[炭化水素鎖]の末端にカルボキシル基(-COOH)が結合しています。

炭化水素鎖の長さや二重結合の有る無しの違いによって、多くの種類の脂肪酸があります。また、どんな脂肪酸が含まれているかによって、その脂質の性質も変わります。

たとえば、、、

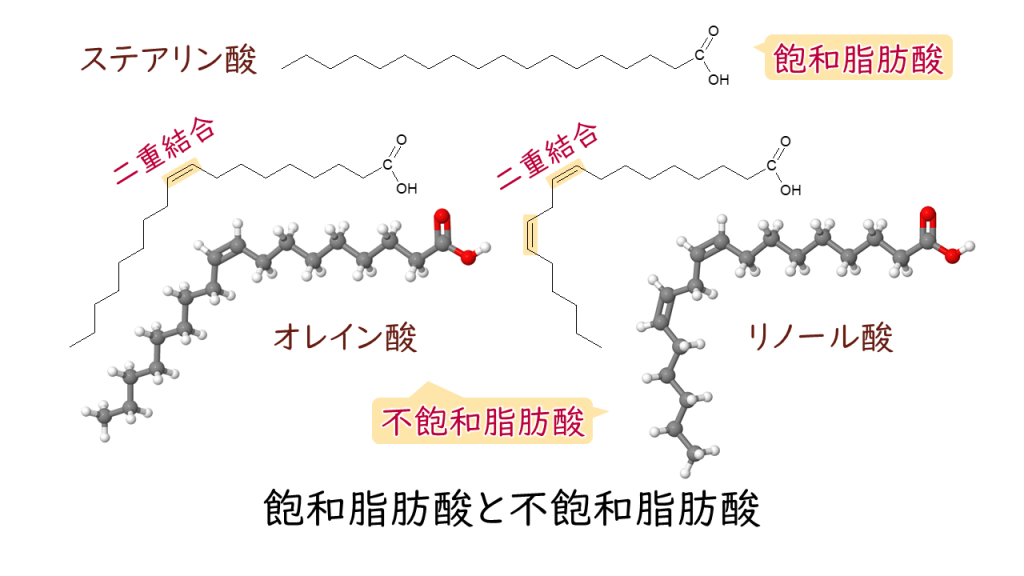

- 二重結合がないものを『飽和脂肪酸』

- 二重結合があるものを『不飽和脂肪酸』

炭素の二重結合が増えると「固まる温度」が下がります。

たとえば、、、

ラードやバターなどの動物油は、常温では固体です。が、サラダ油やオリーブ油などの植物油は、常温でも液体です。これは、植物油には、不飽和脂肪酸が多く含まれているからです。

マーガリンは、植物油なのに固形なのは、不飽和脂肪酸を飽和脂肪酸に変化させているから。なので、有害なトランス脂肪酸が含まれています。

- 二重結合が1つのものを一価不飽和脂肪酸

- 二重結合が2つ以上のものを多価不飽和脂肪酸

さらに、、、

多価不飽和脂肪酸は、二重結合の部分が炭化水素鎖のメチル基(-CH3)末端から何番目にあるかによって分類されます。

- 3番目にあるものをn-3系脂肪酸(オメガ3脂肪酸)

- 6番目にあるものをn-6系脂肪酸(オメガ6脂肪酸)

そして、、、

n-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸は人間では合成ができないため「必須脂肪酸」といわれており、とくに、n-3系脂肪酸は摂取不足しがちです。n-3系には、EPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)やαリノレン酸などがあります。

飽和脂肪酸

- エネルギーとして使われやすく、体内で合成できる脂肪酸

- 一般に過剰摂取になりやすく、過剰摂取は健康面でデメリットあり

- 物質として安定(炭素鎖2重結合を持たない構造)

- 肉、乳製品(牛乳、バター)卵黄、チョコレート、ココナッツ、パーム油などに多く含まれる

- ステアリン酸、パルミチン酸、アラキジン酸など

一価不飽和脂肪酸

- オメガ9系脂肪酸とも呼ばれる

- 比較的エネルギーとして使われにくく、常温で液体の脂肪酸

- 物質として不安定(炭素鎖2重結合を一つ持つ構造)

- オリーブオイル、菜種油、アボカド、タラ肝油、イワシ油などに多く含まれる

- オレイン酸、ミリストレイン酸、エイコセン酸など

多価不飽和脂肪酸

- オメガ3系、オメガ6系脂肪酸に分類される

- 体内で合成できない必須脂肪酸を含む

- 物質として不安定(炭素鎖2重結合を一つ以上持つ構造)

- 魚油(青魚)、植物油(トウモロコシ油・大豆油・サラダ油等)、クルミ、えごまなどに多く含まれる

- リノール酸、ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコペンタエン酸(EPA)など

トランス脂肪酸

- 植物油を高温にする過程などで生成される脂肪酸

- 健康に対するマイナス面が報告されている

- マーガリン、ショートニング、加工油脂などに含まれる可能性がある

中性脂肪に関しては、この記事でも詳しく解説しています。

3大栄養素の脂質の働きとは

悪いもの扱いされやすい脂質は、じつはなくてはならないもの

脂質は、脂っこい食べものと捉えられがちなので、敬遠している人も多いかもしれませんが、人間の健康のために重要な働きをしています。

- 人間活動のためのエネルギー源

- 人体の細胞膜やホルモン、核膜などを構成している

- 皮下脂肪としてのバリア機能や臓器などを外部からの刺激から守っている

- 脂溶性ビタミンのビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKの吸収促進

植物油や魚油に多く含まれている「不飽和脂肪酸」には、血液中の中性脂肪やコレステロールを低下させる働きがあります。

逆に、、、

動物性脂肪に多い、飽和脂肪酸は、血液中の中性脂肪やコレステロールを増加させる働きがあります。

飽和脂肪酸

飽和脂肪酸は、人間の身体の中で合成できる脂肪酸です。

バターやラード、肉の脂身などの動物性脂肪に多く含まれています。脂肪の多い肉を食べると、数時間後には脂肪分が固まるので、血液の粘度が高くなります。

なので、、、

飽和脂肪酸を摂り過ぎると、血液中にコレステロールや中性脂肪が増えてしまい血液の流れが悪くなります。

さらに、、、

血液を通じて、細胞などに運ばれていく栄養素や酸素が満足に行き渡らなくなります。すると、動脈硬化や心疾患などの重篤な病気のリスクが高まります。ですから、動物性の脂肪[飽和脂肪酸]は過剰に摂らないことが肝要です。

単価不飽和脂肪酸の働き

単価不飽和脂肪酸は、一般的にオレイン酸と呼ばれる成分からできています。牛脂(ヘット)や豚脂(ラード)などの動物性の脂肪にも含まれていますが、オリーブ油などの植物性油脂の方が含有量は多いです。

この、、、

オレイン酸は、酸化されにくいので発がんの元となる『過酸化脂質』を体内で作りにくいという特徴があります。

また、、、

悪玉コレステロールは、血管内に増えすぎると動脈硬化の原因ともされていますが、オレイン酸は、この悪玉コレステロールを減らすというはたきがあります。とてもありがたいオレイン酸ですが、高カロリーなので、摂りすぎには注意しましょう。

n-6系脂肪酸の働き

n-6系脂肪酸のおもな成分は、リノール酸です。これは、体内では合成することができません。ですから、必須脂肪酸です。

この、、、

n-6系脂肪酸は、サラダ油などの植物性油脂に多く含まれています。そして、n-6系脂肪酸は、血液中のコレステロール値を低下させる働きがあります。

しかし、、、

n-6系脂肪酸を摂りすぎると、善玉コレステロールを減らしてしまいます。善玉コレステロールは、血管壁などに蓄積したコレステロールを回収する働きがあります。

さらに、、、

n-6系脂肪酸のおもな成分は、リノール酸ですが、リノール酸から合成されるアラキドン酸には、アレルギー症状を強める作用があり、このn-6系脂肪酸を過剰に摂りすぎるのは危険です。

n-3系脂肪酸の働き

n-3系脂肪酸は、α−リノレン酸を主な成分とする必須脂肪酸。

この、、、

n-3系脂肪酸は、しそ油やえごま油などの植物性油脂に加え、動物性の脂肪である魚の油にも多く含まれています。

n-3系脂肪酸が、体内に入ると、、、

- 血液をサラサラにする

- 虚血性心疾患や高血圧、動脈硬化などの予防

- 脳や神経組織の発育に関与

- アレルギー症状の改善

などの機能を持ったEPAやDHAに代謝されます。

なので、、、

現在では、同じ多価不飽和脂肪酸であっても、n-6系より、n-3系脂肪酸の方をできるだけ多く摂取することが求めれています。

最後にすべてにいえることですが、摂りすぎは良くありません。

以上。

- 参考文献

- 厚生労働省:e-ヘルスネット > 脂肪 / 脂質

- 健康長寿ネット:三大栄養素の脂質の働きと1日の摂取量

- 食環境衛生研究所:脂肪酸とは?(良い脂質、悪い脂質について)

- 太田市立病院:「脂肪酸」ってなに?

また、次回。